Наши предки имели особое отношение к Божьей Матери, поэтому достаточно частное свидетельство о сугубом покровительстве или покрове Божьей Матери православных в Константинополе пришлось по сердцу русским христианам. Русские христиане сумели рассмотреть в том видении, удивительное внеисторическое, вненациональное, можно сказать, богословское свидетельство о глубине тех отношений, в которые вступают христиане с Матерью Господа Иисуса Христа.

В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого события. С этого времени на Руси празднуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который относится Русской православной церковью к числу Великих. В этот день верующие люди молят о заступничестве, защите от всяких бедствий, ниспослании благодати.

В проповеди, произнесенной русским богословом о. Сергием Булгаковым в самом начале безбожного антирелигиозного беснования на нашей земле, сказано: «…Не только 1000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится ныне и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века».

Рассуждая о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) оценивает величественность и значимость этого праздника с других позиций:

«Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопровождении одного или двух апостолов Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в Константинопольском Влахернском храме. Пресвятая Богородица стояла, окруженная сонмом Ангелов, апостолов, пророков, святителей и множеством великих святых».

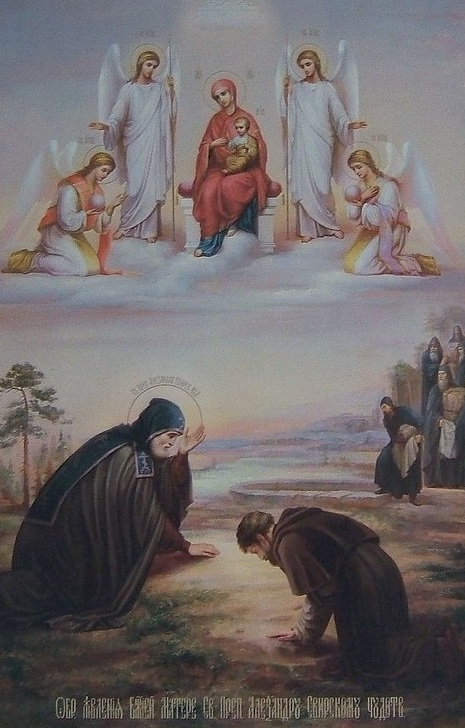

Не знал, видимо, святитель Лука, что подобное явление Пресвятой Богородицы в великой славе было и у нас, на Руси. Здесь Она явилась не в окружении святых, а с Господом – Предвечным младенцем на руках и с множеством ангелов. Это было в начале ХVI века при постройке храма Покрова Богородицы в Свято-Троицком мужском монастыре преподобным Александром Свирским. Во время его ночных молитв, над фундаментом храма, алтарной его частью, явилась Пресвятая Богородица с Господом младенцем на руках в окружении сонма ангелов. Свидетелей этого великого явления было двое: Преподобный и его ученик Афанасий. Двое свидетелей было и тогда, во Влахернском храме: юродивый Андрей и Епифаний. Разница между двумя явлениями Богородицы была и в том, что в Свирском монастыре Пресвятая Владычица разговаривала с Преподобным Александром, называла его избранником Сына Своего и обещала заботиться о его монастыре. Это явление описано в Житии преподобного Александра Свирского, написанного иеромонахом Иродионом всего через 14 лет после его успения. Память об этом необычном явлении хранилась в веках. Так, спустя 200 с лишним лет, в 1869 году в день Покрова Пресвятой Богородицы Архиепископ Аркадий (Федоров) Олонецкий и Петрозаводский, молясь в приделе преп. Александра Свирского, в своей проповеди сказал: «О, Преподобный отче Александр, ты виновник здешнего светлого празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Ты, возлюбленный Ее….Александр Свирский пред несколькими летами до кончины своей, по Божью вдохновению, во имя честного и славного Покрова Пресвятой Богородицы создал церковь каменну. И в этом создании помогал Преподобному самодержавнейший московский, над основанием сей церкви, на олтарном месте, явилась Преподобному Сама Царица Небесная, Господа же нашего Иисуса Христа яко младенца на руку свою держащая со множеством ангелов».

Речь Архиепископа Аркадия стоит дерзнуть и продолжить, присовокупив к ней слова о том, что благодать, привнесенная явлением Пресвятой Богородицы с Богомладенцем и сонмом Ангелов, была распростерта и над юным в то время иноком Афанасием. Не случайно, ведь у Бога случайностей не бывает, Афанасий оказался в этом месте и в час этого Великого посещения. Одаренный благодатью Божией, Афанасий через несколько лет, после отшествия любимого учителя начал строить свою обитель. Не без трудностей прошла жизнь обители для ее насельников через многие века; с большими скорбями, взлетами и падениями, пожарами и полным опустошением, но дошла до нынешнего дня. И могло ли быть иначе, могла ли эта обитель погибнуть, если в основание ее положены благодатные крупинки той святой земли, на которую дважды сошла Небесная Церковь: первый раз – Пресвятая Троица преподобному Александру Свирскому; второй – когда очевидцем и участником Великого посещения был Афанасий Сяндемский. Бог отмечает благодатью Своих подвижников, и преподобный Афанасий не растерял ее, он принес ее на Сяндемское озеро и на подошве своих стоп, которыми он ходил по земле, освященной Пресвятой Троицей. Известно, что из Свирского монастыря вышло 22 ученика, ставших строителями своих обителей. Многие люди даже не знают их имен. Полученную в Свирском монастыре благодать прп. Афанасий достойно пронес до конца своей жизни и, передал ее своим ученикам, а его обитель снова возрождается, уже в который раз. Кто еще из святых подвижников был облагодетельствован так щедро и, видимым телесными очами образом, Господом и Его Пресвятой Матерью, как это выпало на долю монаха Афанасия – строителя Сяндемской пустыни?!

Эти два Великие посещения вошли в историю, но поводом для отдельного праздника Церкви не стали. Сейчас на эту землю Олонецкого края в Свирский монастырь часто приезжают паломники, в том числе и Афонские монахи, которые, творя молитвы здесь, восклицают: «Святая земля, Святая земля! Второй Иерусалим!».

В ХVIII веке память о святом кусочке северной земли – о Свирской земле еще хранилась в преданиях, доношениях, оправданиях.

Приведем один из архивных документов ХVIII века, который демонстрирует отношение наших предков к земле, освященной Пресвятой Троицей. Официальное отношение Церкви по этому поводу никогда не было выражено. Вот, о чем свидетельствует предание, которое хранится в архивном документе от 1734 года в Новгородском архиве: «Если которого чада по смерти тело в том монастыре погребено в землю будет, то погребением от этой земли оному чаду спасение».[i] В “доношении” Святейшему Синоду в том же архивном деле сообщается, что «…будто многих мертвых телеса привозят тайно ночью и оном монастыре погребают». Правда это или вымысел – Богу известно, но настоятелям монастыря приходилось оправдываться перед Вице–президентом Синода Преосвященным Феофаном архиепископом Великоновоградским и Великолуцким. Только вот оправдание звучало неубедительно, скорее наоборот—показывало, каким спросом пользуется монастырское кладбище в той части монастыря, где было явление Пресвятой Троицы. Архимандрит Виссарион— настоятель Свирского монастыря — писал Владыке Феофану, что приходится отказывать даже родственникам тех отцов и матерей, которые были захоронены здесь от начала монастыря, хотя они всегда усердно просят, присылают большие денежные и иные вклады на поминание душ. Можно понять наших предков. Известно же, что земля, на которой Пресвятая Троица посетила Авраама, постоянно посещается паломниками, а дуб Мамврикийский — живой свидетель небесного посещения — не только вошел в историю, но и кусочки его разнесены по всей земле в качестве святыни. После обретения мощей преподобного Александра Свирского 30 июля 1998 года после тайного их сохранения на протяжении 80 лет, частицы его святых мощей также разносятся по всему миру, особенно среди монастырей святой горы Афон.

Интересен один факт, который так же, как в «доношении» связан со Свирской землей.

В Александро-Свирском монастыре вскоре после того, как монастырь получил официальное разрешение на его возрождение в 1997 г. от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, монахи и трудники, осуществляя ремонт, вскрыли пол в Преображенском соборе. И тут они увидели большое количество человеческих черепов. Происхождение их, вероятнее всего, объясняется событием, связанным с уничтожением кладбища, которое было на территории Преображенской части монастыря – именно здесь молился прп. Александр в день посещения его Пресвятой Троицей. Большевики, захватив монастырь, в 1920 году велели монахам срыть кладбище, причем, особо почитаемые захоронения монахи могли перенести по своему желанию, что они и сделали. При осмотре этих черепов было отмечено, что все они были желтого цвета, только два отличались — цвет одного был темно-серый, другого — белый цвет. И как тут не вспомнить слова из «доношения»:

«Если которого чада по смерти тело в том монастыре погребено в землю будет, то погребением от этой земли оному чаду спасение». Принято считать, что желтый цвет костей человеческих, приобретенный ими после захоронения, ассоциируется со спасением души и даже со святостью их владельцев.

Еще один запрос в XVIII веке делает Святейший Синод в монастырь Александра Свирского, опираясь на очередное «доношение» о том, что люди получают исцеление от зубной боли, когда приходят «погрызть бревна из сохранившейся древней кельи, поставленной трудами преподобного Александра Свирского чудотворца на месте явления Пресвятой Троицы». В этом случае настоятель монастыря не только ответил положительно, сообщая о чудесах с теми, кто имеет зубную боль, поленья келий грызет, но в качестве вещественных доказательств послал «огрызки» бревен.[ii] Сегодня от этого сообщения веет верой, чистотой и некоторой наивностью

О «скором слышании» преподобным Александром нужд человеческих и о его скорой помощи имеется много свидетельств. Удивительный случай, подтверждающий это, запечатлен в книге «Не от мира сего»[iii]. В ней автор иеромонах Дамаскин (Христенсон) рассказывает о том, что в 1973 году православные американские священники о. Серафим (Роуз) и Герман подготавливали к публикации книгу о северных русских святых «Северная Фиваида». Жития собирали по крохам. Однажды они получили редкую рукопись из Финляндии с жизнеописанием святого Александра Свирского, но сокрушались, что ни одной иконы святого у них не было. Вскоре после Пасхи по пути следования они заехали на почту. Там их ждал конверт с иконой Преподобного. Икона была 17 века, предположительно написана в Александро – Свирском монастыре. Это была известная в России на протяжении веков икона, на которой изображен преподобный Александр, коленопреклоненный перед Пресвятой Троицей. Только одна деталь отличала эту икону от известных нам: на ней вместо наших елей ( на заднем плане иконы) изображены раскидистые пальмы (священники С. Роуз и Герман жили в теплом климате – Калифорнии). Таким образом, преподобный проявил трогательное внимание к новым обладателям иконы, создав для их глаз «привычную растительную обстановку».. Случай с иконой, оказавшейся в Америке, интересен и важен тем, что святой Александр сам выбрал ту икону среди множества икон с его образом, которую посчитал необходимым отправить. Он выбрал именно икону о явления ему Пресвятой Троицы, удостоверяя тем самым правду о Троице, правду о явлении ему, смиренному и кроткому монаху, Бога в Трех Ипостасях. Выбор Преподобным этой иконы – его собственное свидетельство о том, какое исключительное значение имело для него лично это событие. Икона была послана преподобным Александром в 70-е годы (время Брежнего) ХХ века. Для нас это может означать удостоверение, исходящее от Преподобного в том, что Единый Бог в Своей Троичности не оставляет Россию, несмотря на то, что 70-е годы были еще атеистическими и неблагоприятными для Русской Православной Церкви.

Среди описанных чудес, происходящих по молитвам к Преподобному, имеются и чудеса, свидетельствующие о том, что святой приходит в сонном видении к людям, которые его совсем не знают, как правило, он скромно представлялся: « я со Свири», не называя своего имени.

Не оставил и святой Афанасий Сяндебский после своего отшествия свою обитель, несмотря на то, что она была полностью разрушена в течение суровых лет атеистического строя ХХ века, теперь она вновь возрождается. Много на месте захоронения преподобного Афанасия «совершилось дел Божиих. Сколько одержимых неисцелимыми болезнями получили исцеление; сколько страждущих душевными недугами стали здравы, отчаянные утешены, изуверы познали истину. Еще помнят окрестные жители 115 – летнего старика, крестьянина деревни Сармяги, который в детстве своем сподобился зреть нетленные мощи Угодника Божия, когда после пожара при копании рва под фундамент нынешней церкви, обрели святое тело его нетленным, даже четки и хартия с разрешительной молитвой в руках Угодника были совершенно целы. Несколько суток Святыя мощи оставались на поверхности земной и потом погребены в прежней могиле. В деревне Нурмолицы и других селениях существует еще потомство сподобившихся зреть эту святыню».[iv]

Приведем отрывок из «Жития преподобного Александра Свирского[v], записанное Иродионом со слов самого Преподобного о том, как происходило посещение Пресвятой Богородицей Свирской обители.

«По окончании же (молитв преподобный) сел отдохнуть, причем сказал ученику своему Афанасию: «Чадо, трезвись, бодрствуй, понеже хочет бытии в сей час посещение чудно и ужасно».

И тотчас слышит весьма сильным голосом сказанные слова: «Се Господь грядет и Рождшая Его». Преподобный поспешил выйти в сени своей келии, где его осиял великий свет, сиявший также и над всем монастырем сильнее солнечных лучей. Преподобный взглянув, увидел Пречистую Богородицу над основанием церкви Честного Ее Покрова, на алтарном месте, как Царицу. Сидящую на престоле, и на руках Своих, как младенца, держащую Господа нашего Иисуса Христа, а вокруг Нее предстояло множество Ангельских Чинов, в невыразимой светлости блистающих.

Преподобный, увидев это чудное видение, объятый страхом и ужасом, пал лицом на землю, так как не мог видеть сияние этого невыразимого света.

Тогда Пречистая Владычица Богородица, всех христиан скорая Помощница, сказала преподобному: «Восстании, избранниче Сына и Бога Моего: се бо приидох посетити тебе, возлюбленниче Мой, согладати основание церкви Моея, зане услышася уст твоих молитва, и к тому прочее да не скорбиши. А еже молился еси о ученицех твоих и о обители твоей, се отныне всех изобиловати имать: и не токмо при животе твоем, но и по отшествии твоем неотступна буду от обители твоея , подающи потребная неоскудне и снабдевающи и покрывающи. Смотри же и виждь опасно, колько инок сошедшихся в паству твою, иже тобою имут бытии наставлении на путь спасения, о имени Святыя Троицы».

Преподобный встал и, смотря, дивился несказанному явлению Богоматери, видя множество иноков, идущих на основание церкви Ее, одни из них несли камни, другие кирпичи или что – либо иное, нужное для построения церкви.

Опять сказала ему Пречистая Богородица: «Возлюбленниче Мой, аще кто и един кирпич принесет на сограждение церкве Моея, во имя Иисуса Христа Сына и Бога Моего, не погубит мзды своея».

Преподобный, объятый великим страхом и ужасом от такого страшного и невыразимого видения и от слышания голоса Богоматери, весь трепетал и, несколько успокоившись, нашел ученика своего Афанасия, от страха лежащего на земле, подобно мертвецу. Когда преподобный поднял его, то он начал плакать и рыдать и, припав к ногам преподобного, говорил: «Извести ми, отче, что сие бысть таковое чудное и страшное видение, яко и дух мой вмале не разлучится от плотского ми союза, от неизреченнаго онаго блистающаго света».[vi]

По кончине своего наставника в 1533 году прп. Афанасий, сам уже будучи в преклонных годах, удалился в непроходимые Карельские леса и поселился на перешейке, соединяющем Сяндемское и Рощанское озера. Место это поразило иноков своей красотой. За ним последовали некоторые из учеников прп. Александра, поставили часовню и вокруг нее восемь келий. Так было положено начало Сяндемскому Успенскому монастырю.

Имеется еще один архивный документ – Тарханная грамота, выданная строителю священноиноку Афанасию от 1 марта 1577г[vii]. Этот документ важен, прежде всего, тем, что он помогает поставить точку в сомнениях о времени отшествия преподобного Афанасия из мира сего. В большинстве работ о жизни преподобного, хоть их число и не велико, но дата его смерти значится 1550-1552 годом. Такая дата встречается и в статьях, выпущенных Петрозаводской епархией.

Тарханная грамота подписана и составлена Новгородским Архиепископом Александром, который на третьей строчке текста грамоты пишет, что священноинок Афанасий, бывший игумен Александровы пустыни Свирского «бил мне челом, а сказывал: жил де он в Обонежской Пятин, в Олонецком уезде, на Сяндом озере, в пустыни, на Софийской земле…» Таким образом, Новгородский Архиепископ Александр в 1577 году лично видел преподобного Афанасия Сяндемского. Значит, архивные документы, указывающие дату смерти преподобного Афанасия -1550 г ошибочна. Преподобный Афанасий – долгожитель.; по приблизительным подсчетам ему его возраст в 1577 году должен быть 105-108 лет, он почил в глубокой старости.

Эти расчеты произведены на основе данных Валаамского монастыря, где Афанасий начинал монашескую жизнь, Александро-Свирского монастыря, где он находился до 1533 года и плюс 44 года жизни, проведенной с небольшим перерывом на Сяндемской земле. Скорее всего, что 1577 год – не конец его земной жизни, иначе он был тоже зафиксирован в каких –то документах в том же 1577 год. Вероятно, после путешествия в Новгород он прожил еще года 2 …В 1582 году обитель была разрушена северными соседями; кто разбежался, кто погиб, может и хоронить никого не осталось.

Монахиня Александра (Николаева)

[i] Новгородский Обл. Гос .Архив УМВД . Ф.480. о.1. ед.хр.329, л.6 – 6 об.

[ii] Новгородский Обл. Гос. Архив. УМВД.Ф.480.О.1.ед.хр.329.

[iii] Иеромонах Дамаскин (Христенсен). «Не от мира сего». М. 2001. с. 550.

[iv] Сяндемская – Успенская пустынь. Историческо – статистические заметки. М. Типографии Степана Попова. 1860.

[v] Святой преподобный Александр Свирский. «Паломник». 2004. С.111-114. Текст опубликован по изданию: Житие и чудеса преподобного Александра Свирского. СПб.,1905; рукописная запись от1703 г о явлении Пресвятой Богородицы с Младенцем Иисусом Христом хранится в рукописном отделе Гос. публичной библиотеки СПб, приведенный нами текст о явлении не отличается от рукописного.

[vi] Святой преподобный Александр Свирский. «Паломник». 2004. С.111-114. Текст опубликован по изданию: Житие и чудеса преподобного Александра Свирского. СПб.,1905

[vii] Акты исторические . Том 1, №197, С.361- 361. Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып.3 /Сост.И Благовещенский – Петрозаводск. Губерн.тип., 1894.-556 с.

(691)